Шкатулка чудесна,

Шкатулка полна.

О многих богатствах

Расскажет она.

Камней драгоценных

В шкатулке не счесть.

Вся азбука в камне

Представлена здесь.

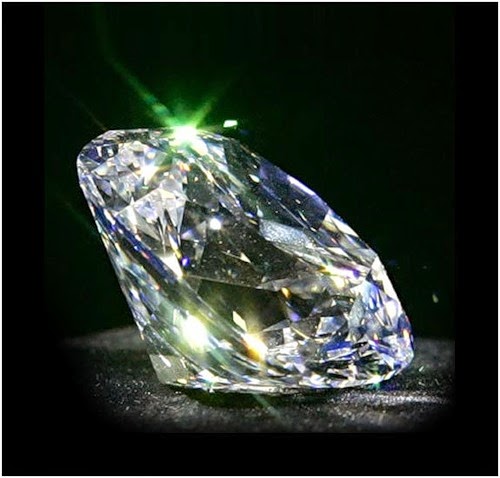

Алмаз – кристалл, несущий свет.

Крепче камня в мире нет.

Он всеми гранями блестит,

А родня его – графит.

Камень гранат

И спеет гранат.

Как зерна граната

Кристаллы горят.

Изумруды, изумруды –

На Урале это чудо.

Цвет зеленый, луговой,

Словно травушка весной.

Камень Хозяюшки –

Наш малахит.

Не драгоценный,

Но всех удивит.

Камень хорош во дворце

И в ларце.

В ярких сережках,

В новом кольце.

А рубины пышут красным.

Всем нам сразу стало ясно –

В глубине Уральских гор

Полыхал большой костер.

Грани сапфира –

Небес синева,

Осколки озер

и поэта слова.

По снежному лесу

Козлик скакал.

Волшебным копытцем

Кристалл выбивал.

Кристалл драгоценный,

Зеленого цвета,

Зовут хризолитом,

Запомните это.

Камень поделочный,

Камень прекрасный.

Он яшмой зовется,

Каждому ясно.

Узоров в Уральской яшме

Не счесть. Скажите,

А в вашем доме он есть?

Закрыта шкатулка,

но с нами осталась

Азбука

уральских минералов.

Аннотация к празднику

«Кузьминки – встреча зимы. Деревенские посиделки».

Идея организации и проведения фольклорного праздника возникла у нас с ребятами

при изучении темы «Устное народное творчество» по литературному чтению

(Программа «Школа России», Л.Ф. Климанова «Литературное чтение», 2 класс) во

втором классе. Дети на уроках с удовольствием заучивали песенки, небылицы,

пословицы и поговорки, рассказывали скоро-говорки. Количества уроков,

отведенного учебным планом на изучение данной темы, оказалось недостаточно для

удовлетворения интереса учащихся. Хотелось раскрыть тему глубже: самим исполнить

русские народные песни, поиграть на народных инструментах, познакомиться с народными

традициями, дать почувствовать красоту и богатство красок русского языка,

показать разнообразие фольклорных жанров. Поэтому на мое предложение об

организации фольклорного праздника с большим интересом откликнулись учащиеся,

родители, педагоги параллели (тогда еще) вторых классов. И закипела работа.

Мною был написан сценарий. При написании сценария использовались тексты русских

народных песен, загадки, пословицы, скороговорки, частушки, игры. Для

составления сценария нашего праздника мы нашли и переработали много материалов

из Интернета. Начались репетиции. Хотелось провести праздник интересно, живо,

чтобы он запомнился надолго. Важно было продумать все детали праздника, так как

мы работаем с детьми с ДЦП, имеющими, в силу заболевания, ограничения в

здоровье, необходимо было распределить роли так, чтобы в выступлениях смогли поучаствовать

все дети, и мы с этим справились. В подготовке мероприятия принимали участие

учителя и сотрудники школы. Для проведения праздника большая работа была проведена

учителем музыки, Усмановой А.А., которая разучивала с детьми песни и

предоставила русские народные инструменты. Для оформления были использованы

подлинные предметы народного быта: самовар, подсвечник, чугунок и др., старинные

изделия ручной работы: рушники, подзоры, вышитые дорожки, вязаные коврики и

др., которые бережно хранятся в каждой семье, и были любезно предоставлены

родителями, что позволило создать атмосферу быта настоящей русской избы.

Большую помощь в оформлении помещения холла, где проводилось мероприятие,

оказала художник – оформитель школы Инкина И.А. (она написала плакаты, помогала

в оформлении помещения холла). Молодые педагоги сыграли роли бабушки Прасковьи

Домового, мне выпала роль ведущего. Воспитатели классов помогали детям в

передвижении по залу. Все дети пришли на праздник в русских народных костюмах,

было много гостей, которые с удовольствием наблюдали за ходом мероприятия,

поддерживали и помогали участникам аплодисментами. Для чаепития испекли пироги

с яблочным джемом, приготовили конфеты, которые раздавали как подарки Домовой и

бабушка Прасковья. Праздник получился интересным, ярким, динамичным. Все присутствующие

окунулись в атмосферу деревенских посиделок, вспомнили старину. Дети выступали

как настоящие артисты с задором, с огоньком. Праздник запомнился. После

окончания праздника многие родители, особенно люди старшего поколения, подходили

и благодарили за организацию праздника, говорили, что мы помогли им вернуться в

годы молодости. Эти слова были особенно приятны. Дети получили колоссальный эмоциональный

заряд: долго вспоминали праздник и исполняли отдельные номера. Учебная тема,

которая вызвала у них большой интерес, была завершена на праздничной ноте. Подготовка

к празднику была трудоемкой, так как пришлось переработать много фактического

материала и сделать привязку именно к началу зимы, потребовалось много

предметов быта, был сделан макет русской печки, были сшиты костюмы, было много

репетиций, дети разучивали стихи, песни, небылицы, но все это того стоило. Все

участники праздника получили огромное удовлетворение и удовольствие от его

проведения. Для меня, как для учителя, было важно то, что материал темы «Устное

народное творчество» не был пройден как обычный учебный материал, а остался в

сердце у детей, благодаря нашему празднику.

Сценарий детского фольклорного праздника

«Кузьминки - встреча зимы. Деревенские посиделки»

Сценарий

познакомит учащихся начальных классов с ноябрьскими праздниками народного

календаря, играми-забавами, потешками, а также с душевной народной музыкой и

зажигательными русскими народными танцами.

Действующие лица: зазывалы, бабушка Прасковья, Домовой, ведущий

Цели:

-познакомить

детей с русским устным народным творчеством, декоративно-прикладным искусством;

-создать

условия для проявления творческой активности детей;

-воспитывать

любовь и уважение к русскому народному творчеству, традициям,

-развивать

внимание, память.

Домашнее задание для детей: научиться произносить скороговорки; подобрать

пословицы о зиме; вспомнить считалки.

Участники: учащиеся 3г, 2а, 2б, 2г, 2д, 2е, 1в классов, классные

руководители в русских народных костюмах.

Гости: родители.

Оборудование: корзинка, свеча в подсвечнике, старинный утюг, стол,

скатерть, самовар, глиняная и деревянная посуда, ухват, кочерга, рушники,

разделочные доски, разноцветные платки, прялка, модель печки, горшочек, плакаты

с праздничными датами русского народного календаря: «14 ноября - Кузьминки,

встреча зимы», пословицы об этом празднике, фотографии русских народных

инструментов, портреты русских красавиц, добрых молодцев. Фотоаппарат.

Для

детей: пяльцы, кусочки ткани,

веретенца.

Оформление.

Комната

оформлена как интерьер крестьянской избы (русский народный стиль). В центре

стол, накрытый яркой скатертью, на нем – самовар, глиняная и деревянная посуда;

рядом справа – стилизация русской печи, бытовые предметы (ухват, кочерга).

Стены украшены рушниками, разделочными досками, разноцветными платками. Видное

место на сцене занимает прялка – украшение жилища. Ведущая одета в русский

народный костюм. Возле стен стоят скамейки на которых сидят дети. Дети одеты в

русские народные костюмы. Девочки

вяжут на спицах, вышивают на пяльцах платочки, в углу стоит прялка. Мальчики

плетут пояса.

Ход

праздника

(тихо звучит

музыка №____)

Ведущий.

-Здравствуйте

ребятишки: девчонки и мальчишки, здравствуйте гости дорогие. Ребята, посмотрите,

где мы с вами сегодня оказались. В настоящей деревенской избе, даже большая

русская печка есть. Вдоль стен стояли лавки, на которых сидели, а иногда на них

даже спали. В каждой избе была прялка, на которой пряли женщины шерстяные нитки.

Из этих ниток вязали носки, варежки и другие вещи. А вот и свечка на столе

стоит. Ребята как вы думаете, зачем нужны были свечки? (Дети отвечают).

Правильно, раньше не было света, поэтому народ пользовался свечками. А еще

раньше, ребята, не было телевизоров, магнитофонов, и молодежь собиралась

вечерами, после работы в какой-нибудь избе и устраивали посиделки с песнями,

танцами и играми. И у нас сегодня будут посиделки.

Выходят

зазывалы.

Зазывалы 1

-Эй,

народ честной,

Подходи,

не стой!

Не

гром, не пляс,

Нынче

праздник у нас!

Что

за праздник у нас

Мы

расскажем сейчас.

Зазывалы 2

-Нынче

праздник будет необычный.

Пойдем

в гости к бабушке Прасковье.

Гости

званые и желанные,

Люди

старые и молодые,

Женатые

и холостые,

Просим

не стесняться,

К

нам присоединяться.

(Стучат в дом бабушки Прасковьи.)

Зазывалы (вместе).

-Бабушка

Прасковья, можно в гости?

Бабушка Прасковья.

-Добро

пожаловать, гости дорогие!

(В руках рушник, на котором каравай.)

-Дорогих гостей встречаем

круглым пышным караваем.

Он на блюде расписном с

белоснежным рушником.

Каравай мы вам подносим,

поклонясь, отведать просим!

Собрались мы с вами для

беседушки, для забавушки.

Как когда-то наши прадедушки,

ну а с ними и прабабушки

Приходили на деревенские

посиделки, на песни, пироги да ладки.

Ведущий.

-Пришло

время ноябрю – листогною. Об этом месяце народная молва гласит: «В ноябре зима

с осенью борются», «Ноябрь - полузимник: и колесо, и полоз любит», «Ноябрь

-полузимник: мужик с телегой прощается и в сани забирается»

14

ноября - Кузьминки, встреча зимы:

«Закует Кузьма-Демьян, до весны красной не расковать». Реки начинают замерзать:

«Не заковать реку зиме без Кузьмы-Демьяна».

С

этого времени и начинались в деревнях посиделки. На посиделки приходили юноши и

девушки. Девушки приходили с рукодельем: с вышиванием, вязанием, шитьем, с

прялками – пряли пряжу. Парни скручивали пояса, а чтобы всем было веселее,

играли на различных народных инструментах, заводили игры, рассказывали шутки,

прибаутки, небылицы. Кто из вас больше знает прибауток да потешек?

Бабушка Прасковья.

-Небылицы

в лицах

Сидят

в теремах - в светлицах,

Щелкают

орешки

Да

творят насмешки,

Ни

короткие, ни длинные,

А

такие, что в самый раз,

Как

от меня до вас.

Дети исполняют потешки, небылицы

1

ученик.

Чепуха,

чепуха,

Это

просто враки!

Куры

съели петуха, -

Говорят

собаки.

2

ученик.

Между

небом и землей

Поросенок

рылся

И

нечаянно хвостом

К

небу прицепился.

3

ученик.

Сидит

ежик на березе -

Новая

рубашечка,

На

головке сапожок,

На

ноге фуражечка.

4

ученик.

На

горе стоит телега,

Слезы

капают с дуги.

Под

горой стоит корова,

Надевает

сапоги.

Бабушка

Прасковья и 5 ученик.

-Федул,

что губы надул?

-Кафтан

прожег.

-Можно

зашить.

-Иглы

нет.

-А

велика ли дыра?

-Да

один ворот остался.

Ведущий

и 6 ученик.

-Фома,

что из леса не идешь?

-Да

медведя поймал!

-Так

веди сюда!

-Да

он не идет!

-Так

сам иди!

-Да

он не пускает!

7

ученик.

-Ехала

деревня мимо мужика,

Вдруг

из-под собаки лают ворота,

Выскочила

палка с бабою в руке

И

давай дубасить коня на мужике.

Лошадь

ела сало, а мужик овес.

Вместе:

-Лошадь

села в сани, а мужик повез.

Бабушка Прасковья.

-Ох,

и спасибо! Познакомили вы нас со старинными потешками. А теперь порадуйте

русской песенкой.

Ведущий.

-Тара-тара,

тара-ра,

Идут

де́вицы со двора.

Песни

петь да плясать,

Всех

вокруг забавлять.

♫ Дети исполняют песню «Пойду ль я, выйду ль я…»

(синтезатор)

Пойду ль я, выйду ль я

Пойду

ль я, выйду ль я, да

Пойду

ль я, выйду ль я, да

Во

дол во долинушку, да

Во

дол во широкую.

Сорву

ль я, вырву ль я, да

Сорву

ль я, вырву ль я, да

С

винограда ягодку, да

С

винограда сладкую.

То

ли мне не ягода, да

То

ли мне не сладкая, да

Я

цветочек сорвала, да

Я

веночек совила.

Из-за печки выходит Домовой.

Домовой.

-Веселитесь,

а про меня-то забыли? А вот как я сейчас всю посуду перебью, всех коров

разгоню, в избе намусорю.

Бабушка Прасковья.

-Не сердись, дедушка – домоседушка,

Мы про тебя не забыли, угощенье приготовили.

Домовой,

Домовой!

Угощу

тебя халвой!

Домовой.

-Ну,

если так, то и я плохого делать не стану,

Я

– дед хозяйственный такой –

Старый

добрый Домовой.

Сказки

сказывать могу,

Всем

испечь по пирогу.

Чтобы

в доме был покой,

Рад

стараться Домовой.

Чтобы

мир был и лады –

Охраняю

от беды!

А

вы, молодежь, работайте, работайте.

Две девочки идут по обеим сторонам зала и говорят

2 ученицы.

-Дедушка,

дедушка!

-Дедушка!

Что мы видели!

–

На улице две курицы

С

петухом дерутся.

–

Две девицы-красавицы

Смотрят

и смеются:

«Ха-ха-ха,

ха-ха-ха

Как

нам жалко петуха!

Мальчик.

-А

ну хватит вам болтать, будем мы в игру играть.

(Домовой прячется за печку)

Словесная игра «Аюшки»

Дети: - Дедушка!

Домовой: - Аюшки!

Дети: - Где ты был?

Домовой: - У бабушки.

Дети: - Что принес?

Домовой: - Оладушки.

Дети: - Где же они?

Домовой: - Под лавкой!

Дети: - Экий, дедушка, ты чудак!

Домовой: - А вы, детки, как?

Дети: - А мы бы оладушки на стол положили да и съели.

Домовой: - Ладно, в другой раз так и сделаю, (прячется)

Дети: - Дедушка!

Домовой: - Аюшки! (выглядывает)

Дети: - Где ты был?

Домовой: - У бабушки.

Дети: - Что принес?

Домовой: - Сапожки.

Дети: - Где они?

Домовой: - А я сделал, как вы велели: на стол поставил и съел.

Дети: - Экий, дедушка, ты чудак!

Домовой: - А вы, детки, как?

Дети: - А мы бы сапожки надели и гулять пошли.

Домовой: - Ладно, в другой раз так и сделаю, (прячется)

Дети: - Дедушка!

Домовой: - Аюшки! (выглядывает)

Дети: - Где ты был?

Домовой: - У бабушки.

Дети: - Что принес?

Домовой: - Корову привел.

Дети: - Где она?

Домовой: - А я сделал, как вы велели: на ноги надел и гулять

пошел.

Дети: - Экий, дедушка, ты чудак!

Домовой: - А вы, детки, как?

Дети: - А мы бы корову в сарай отвели, накормили и

подоили.

Домовой: - Ладно, в другой раз так и сделаю.

Игра заканчивается

(варианты ответов:

привел корову – надо отвести в сарай, сапожки – поставить у дверей в доме,

Машеньку привел – положить в кроватку и усыпить, телегу привез – оставить на улице…)

Бабушка

Прасковья.

-Молодцы

ребята, хорошо поиграли.

Домовой.

-Что,

правда, то, правда. Молодцы! Но похвалите и меня.

Бабушка

Прасковья.

-И тебя похвалим – уж больно

твоя игра понравилась. И весёлая, и смешная, и умная. Сядь, отдохни, на ребят

посмотри.

Домовой.

-Сяду, посмотрю, как ребята

сами играть умеют.

Ведущий.

-А вот мы сейчас покажем и расскажем. Ребята, становитесь

в кружок.

Дети

исполняют песню с движениями «Кострома»

Слова песни Иван Купала -

Кострома

-Здорово, Кострома!

-Здоровенько!

-Что вы делаете?

-А прядиво*, милая, мнём

-Ну, мните, мните...

Кострома, Кострома,

государыня моя, Кострома...

А у Костромушки кисель с

молоком, молоком

А у Костромушки блины с

творогом

-Здорово, Кострома!

-Здоровенько!

-Что делаете?

-А прядем, милая

-Ну, прядите на здоровье

-Здорово, Кострома!

-Здоровенько!

-Что вы делаете?

-А, милая, мы от красна**

ткём

-Ну, помогай Вам Бог

Кострома, Кострома,

государыня моя, Кострома...

А у Костромушки кисель с

молоком, молоком

А у Костромушки блины с

творогом

-Здорово, Кострома!

-Здоровенько!

-Что вы делаете?

-А мы выткали, обедаем

-Ну, Бог Вам на помощь

-Здорово, Кострома!

-Здоровенько!

-Что вы делаете?

-А, милая, заболела

-Заболела – полечитеся.

Кострома, Кострома,

государыня моя, Кострома...

А у Костромушки кисель с

молоком, молоком

А у Костромушки блины с

творогом

*прядиво - пряжа

**от красна - особый метод

ткачества

После

песни все рассаживаются по своим местам

Бабушка Прасковья.

(садится на скамейку рядом с Домовым)

-Ох,

притомилась я, отдохнем немного.

А

вот и моя корзинка – копилка.

Она

полна – полнёхонька всякой всячины.

Сяду

рядышком на лавке,

Вместе

с вами посижу.

Загадаю

вам загадки,

Кто

смышлёней – погляжу.

А

вы не зевайте,

Хором

отвечайте!

Бабушка Прасковья садится с детьми, достает из

корзиночки клубочки, куколок, музыкальную шкатулочку и загадывает загадки о

музыкальных инструментах.

-Приложил

к губам я трубку

Полилась

по лесу трель

Инструмент

тот очень хрупкий,

Называется

… (свирель)

-У

неё есть три струны,

Их

рукой щипать должны,

Можно

под неё плясать

И

по-русски приседать. (балалайка)

Ведущий.

-Балала́йка

— русский народный трёхструнный щипковый музыкальный инструмент

Это

— один из инструментов, ставших музыкальным символом русского народа. Её ещё

называли «балабайка», что значит балакать, болтать, пустозвонить.

Песня «Балалайка» в исполнении ученицы старших классов

-Круглый,

яркий и тугой.

Есть

и голос – бас густой.

А

басит он лишь тогда,

Когда

бьют его в бока! (бубен)

-Как

называется музыкальный инструмент, на котором играл Садко? (гусли)

-Тут

же сразу тянет нас

На

частушки и на пляс,

Если

весело Серёжка

Заиграет

на... (гармошке)

Ведущий.

-Гармонь (или гармоника) -

это исконно русский музыкальный инструмент. Веками не было праздника на Руси

без пения и плясок под гармонь, а на селе и сейчас без нее не обходится ни одно

радостное событие.

Ведущий.

-Эх,

широка душа русского народа!

И

где бы ни были в глуши,

В

руки брали просто ложки

И

играли от души!

♫ Исполнение песни с русскими народными

инструментами «Ягоды»

Дети берут русские народные инструменты и исполняют

песню

Ягода

1. По малину в лес пойдем, наберем лукошко.

И для мамы принесем ягодок немножко.

Припев:

Солнышко на дворе, а в лесу тропинка.

Сладкая ты моя, ягодка – малинка!

2. Знаем лес, как дом родной. Нам не заблудиться.

И от зорких наших глаз ягодке не скрыться.

Припев:

Солнышко на дворе, а в лесу тропинка.

Сладкая ты моя, ягодка – малинка!

3. Дома славно отдохнем от дороги длинной

И румяных напечем пирогов с малиной.

Припев:

Солнышко на дворе, а в лесу тропинка.

Сладкая ты моя, ягодка – малинка!

Все дети рассаживаются на свои места

Бабушка Прасковья.

-Дорогие

гости, не хотите ли конфеточек покушать, да сказочки послушать?

(угощает гостей конфетами)

Ребята.

-Хотим.

Ведущий.

-Дедушка

Домовой, расскажи сказку!

Домовой.

-Вот

ещё! Приходил дед Овёс, он и сказки унёс. В речке щука да елец, вот и сказочке

конец.

Ученик

1.

-Жил

– был карась, вот и сказка началась, …вот и сказки половина. … вот и сказка

вся.

Ученик

2.

-Жил-был

Егор, у Егора был двор, на дворе стоял кол, на колу висела мочала, начинай

сказку сначала.

Ученик

3.

-Жили-были

два братца – кулик да журавль. Накосили они стожок сенца, поставили среди польца.

Не сказать ли сказку опять с конца?

Ведущий.

-Вы

сейчас послушали докучные сказки. Как понимать слово докучные? Докучать (кому,

чему) — значит «надоедать, неотступно просить». Докучные сказки, как вы поняли,

можно рассказывать долго, у них нет конца.

Бабушка

Прасковья.

-А

кто знает скороговорки? Пословицы?

Дети поочередно называют скороговорки, пословицы

называют хором по классам. Бабушка Прасковья с Домовым хвалят ребят, раздают

конфеты, руководят группами ребят.

Домовой.

-Эй,

девчонки – хохотушки,

Запевайте-ка

частушки.

Запевайте

поскорей,

Чтоб

порадовать гостей.

Частушки.

Мой

дружочек, ох хороший,

Да

росточком очень мал,

Проводил

меня до дому,

Я

чихнула, он упал.

Выйду,

выйду я плясать

В

новеньких ботинках,

Все

ребята говорят,

Что

я, как картинка.

Запрягу

я кошку в дрожки,

А

котенка - в тарантас,

Повезу

свою подружку

Всем

соседям напоказ!

Я

плясала в три ноги,

Потеряла

сапоги,

Оглянулася

назад –

Сапоги

мои лежат.

Не

хотела я плясать,

Стояла

и стеснялася,

Но

гармошка так играла,

Я

не удержалася.

Если

б не было воды,

Не

было бы кружки,

Если

б не было девчат,

Кто

бы пел частушки?

Бабушка

Прасковья.

-На

посиделки в деревне собирались не только песни петь да в игры играть, а еще и

хороводы водить.

Девочки исполняют песню-хоровод «Во поле береза стояла» (№2)

–

Во поле береза стояла,

Во

поле кудрявая стояла,

Люли,

люли стояла.

–

Некому березу заломати,

Некому

кудряву заломати.

Люли,

люли заломати.

–

Как пойду я в лес погуляю,

Белую

березу заломаю.

Люли,

люли заломаю.

–

Срежу я с березы три пруточка,

Сделаю

себе я три гудочка,

Люли,

люли три гудочка.

–

Во поле береза стояла,

Во

поле кудрявая стояла,

Люли,

люли стояла.

После хоровода девочки садятся на свои места

Бабушка

Прасковья.

-Кум-куманек,

где же ты живешь?

Что

куманек, ко мне в гости не идешь?

Домовой

с самоваром:

-Я

иду, иду, иду,

Самовар

в руках несу.

Эх,

чай, чай, чай!

Уж

ты кумушка, встречай!

(Самовар ставится на заранее приготовленный столик)

Бабушка

Прасковья.

-Не

красна изба углами,

А

красна пирогами!

Подходите,

подходите!

Угощение

берите!

Чаем

запивайте!

Нас

добрым словом вспоминайте!

Домовой.

-Что

ж вы, гости?

Не

сидите, к самовару подходите!

Угощайтесь,

не стесняйтесь,

С

нами попрощайтесь.

Ведущий.

-Жаль

расставаться, но праздник кончается.

Повеселились

мы от души. Спасибо.

Вот

и солнце закатилось,

Вечериночка

закрылась.

Приходите

снова к нам, –

Рады

мы всегда гостям!

Звучит заключительная песня, (№__)

Будьте здоровы живите богато

Будьте здоровы, живите

богато,

А мы уезжаем до дому, до

хаты.

Мы славно гуляли на празднике

вашем,

Нигде не видали мы праздника

краше.

Как в вашем колхозе широкое

поле,

Пускай же для счастья цветет

ваша доля.

Пусть будут на речках да

светлые воды,

Пусть плавают в речках гусей

хороводы.

(Заканчивается праздник чаепитием)

Народные промыслы Урала

Наро́дные худо́жественные про́мыслы

— одна из форм народного художественного творчества, производство

художественных изделий.

Народные

художественные промыслы восходят к древности, к домашним промыслам и

деревенскому ремеслу. Позже образовались работающие на рынок кустарные промыслы,

а также частные мастерские, вовлечённые в систему капиталистического рынка и

нередко не выдерживавшие конкуренции фабричных товаров. В конце XIX — начале XX

вв. во многих странах началось возрождение народных художественных промыслов,

программно противопоставлявшихся массовому промышленному производству бытовых

изделий (в России — абрамцево-кудринская резьба, Богородская резьба, мастерские

в Талашкино и др.). В ряде стран народные художественные промыслы (в Российской

Федерации — палехская миниатюра, дымковская игрушка, абашевская игрушка,

каргопольская игрушка, филимоновская игрушка, тульское оружейное дело и др.)

развиваются при поддержке государства. А что у нас, на Южном Урале умели делать

мастера? Какие ремёсла известны?

ПРОМЫСЛЫ – РЕМЕСЛА- ЮЖНОГО

УРАЛА

· ювелирное и камнерезное искусство Урала;

· каслинское литье;

· златоустовская гравюра;

· плотничество;

· овчинный (выделка шкур и

дубление овчины);

· ковроткачество;

· ткачество;

· вязальный;

· корзиноплетение и т.д.

Златоустовская гравюра на стали

зародилась как искусство украшения холодного оружия в начале XIX века. Быстро

переняв технику немецких мастеров из Золингена и Клингенталя - известных

оружейных центров Германии того времени, художники-граверы Златоуста начинают

украшать холодное оружие в своем стиле. Украшенное холодное оружие

Златоустовских мастеров отличается тонкостью и четкостью изображения,

неповторимым изяществом.

Журнал

"Отечественные записки" в 1825 году писал: "Оружейная фабрика -

главнейшая достопримечательность Златоуста, предмет, достойный обратить

внимание всей просвещенной Европы". Начиная с 1829 года, Златоустовская

гравюра экспонируется на всемирных и международных выставках в Лондоне, Вене, Чикаго,

Брюсселе, Монреале.

Во

второй половине XIX века ассортимент гравюры расширяется - появляются украшенные

столовые приборы, ножи для разрезания бумаги, спичечница, охотничьи ножи и

топорики. Совершенствуется техника гравюры, вводится насечка золотой и

серебряной нитью по синеному тушированному фону - в этой технике украшались

клинки, эфесы, ножны.

Тайна булата, булат из Златоуста

Тайну

булата раскрыл цивилизованному человечеству русский исследователь Аносов в

городе Златоуст в 1830 году. Лучшие умы Европы к тому времени уже несколько

десятилетий бились этой проблемой, но только у Аносова для экспериментов под

рукой оказался тагильский магнетит.

На

Златоустовской оружейной фабрике блестяще владели технологией ковки булата,

умели правильно его закалить и отпустить. Готовые клинки обладали удивительно

высокой стойкостью и упругостью. Успехи Аносова не могли не обратить на себя

внимание.

В

1839 году в помещении бывшей выставки в Санкт-Петербурге демонстрируются

различного рода оружие и другие изделия из русского булата. Русский булат

получает прекрасный отзыв на третьей Московской мануфактурной выставке в 1843

году. Образцы его попадают в известные коллекции Перовского, Чевкина,

Ковалевского.

Работа

П. П. Аносова «О булатах» в 1841 году была представлена на Демидовскую премию.

Демидовские премии присуждались Академией наук с 1831 года. Уральский заводчик

П. Н. Демидов вносил ежегодно по 20000 рублей «на награды за лучшие по разным

частям сочинения в России». Разбор сочинения «О булатах» был поручен академикам

А. Я. Купферу и Б. С. Якоби. «П. Аносову, — писали они, — удалось получить

сталь, обладающую всеми качествами, высоко ценимыми в азиатском булате, и превосходящую

все сорта европейской стали, которые были чрезвычайно мягки, но после закалки

по твердости своей превосходили лучшие сорта английской стали». И это была

правда, Аносов показал, что «бритва из хорошего булата без ошибок

приготовленная, выбреет, по крайней мере, вдвое больше бород, нежели лучшая

английская».

О

том, что способ получения булата «действительно основан на твердых указаниях

науки», свидетельствует избрание П. П. Аносова почетным членом Харьковского университета.

Высоко оценила его труды и профессура Казанского университета, он был избран

членом-корреспондентом этого старейшего высшего учебного заведения. В дипломе,

выданном Аносову 7 марта 1844 года и подписанном ректором университета, заслуженным

профессором чистой математики Николаем Лобачевским, сказано: «… признавая

отличное усердие к распространению естественных наук и важные услуги в пользу

Казанского университета оказанные, единогласно избрал г. Начальника

Златоустовских казенных заводов и директора оружейной фабрики Генерал-майора и

кавалера Павла Петровича Аносова членом-корреспондентом императорского

Казанского университета».

Между

тем в русских журналах тех лет успехам соотечественников уделялось недостаточно

внимания; сообщения же из-за границы широко освещались и смаковались. Только

этим можно объяснить, что после глубоко научных работ Аносова о русском булате

в «Горном журнале» продолжали печатать переводы работ западноевропейских металлургов,

в которых сообщались уже никому не нужные сведения.

Все

же русский булат проникает и в Западную Европу. Побывавший в Златоусте известный

немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник, ученый-энциклопедист

Вильгельм Гумбольдт получил здесь в подарок прекрасный клинок и охотничий нож.

Во время путешествия по России Гумбольдт вел переписку с министром финансов

Канкрином. В письме из Златоуста он сообщает министру, что «неожиданно получил

ценный подарок — меч из булатной стали — на клинке явственно видны красивые

желтоватые узоры, что является несомненным свидетельством, что это настоящий

булат».

Английский

ученый Р. Мурчисон после посещения Златоустовского завода в 1841 году считал,

что во всем мире нет оружейной фабрики, которая могла бы сравниться со Златоустовской

в выделке оружия. «Изящно отделанные из булатной стали вещи,— писал он,—

полученные нами от г. Аносова, вполне оправдывают основательность приписываемой

ему похвалы». Изделия из русского булата возбудили в Англии всеобщее удивление.

Попадают

за границу и другие изделия из русского булата. В 1851 году, в год смерти П. П.

Аносова, на выставке в Лондоне экспонировались его булатные клинки. Экспонаты

сопровождал помощник Павла Петровича, известный златоустовский мастер Николай

Иванович Швецов. До нашего времени дошел рассказ Н. П. Швецова о том, как

англичане, решив испытать крепость златоустовского булата, рубили русским

клинком по английскому. В результате на английском клинке образовалась изрядная

зазубрина, а на аносовском — только пятнышко. Англичане гнули клинок из

русского булата в дугу, и он выпрямлялся без какой-либо остаточной деформации.

Известно,

что Аносовым изготовлено более двух десятков клинков и много ножей из русского

булата с отличными узорами типа хорасан и кара-табан. Судьба большинства из

этих изделий неизвестна; хочется верить, что они не пропали, а находятся в

частных коллекциях. В начале XX века в указателе отдела средних веков и эпохи

Возрождения Государственного Эрмитажа было сказано, что образцы работ Аносова

хранятся в русской комнате на левой стороне двери. В настоящее время там

находится лишь сабля кара-табан, поднесенная Аносовым великому князю Михаилу

Павловичу. Посетители могут видеть: узор русского булата действительно

аналогичен узору хранящегося здесь же, в Эрмитаже, древнего булатного клинка,

на котором выгравировано: «Амели Табан» («Лучший блестящий»).

Ка́слинское литьё — художественные

изделия (скульптура, решётки, архитектурные элементы и т. д.) из чугуна и

бронзы, производящиеся на чугунолитейном заводе в г. Касли. При их производстве

используются сложные технологии формовки и отливки изделий с их последующей

ручной чеканкой.

Традиции

Каслинского литья (графическая чёткость силуэта, сочетание тщательно отделанных

деталей и обобщённых плоскостей с энергичной игрой бликов) сложились в XIX

веке.

Cкульптура

по моделям П. К. Клодта, Е. А Лансере, О. Таёжной, Р. Р. Баха, М. Д. Канаева, а

также местных мастеров — В. Ф. Торокина и др.

Завод

был заложен в 1747 году Яковом Коробковым, а уже в 1752 году перекуплен Н. Н.

Демидовым. Завод, войдя в Кыштымский горный округ, специализировался на выплавке

чугуна и производстве полосного железа. В начале XIX века чугунолитейное

производство в Каслях было приобретено купцом первой гильдии Л. Расторгуевым, и

с этого времени здесь начинается производство художественных изделий. Уже в

1830-е годы Касли становятся известны как центр отливки высокохудожественных

решёток, оград, половых плит с орнаментальными рельефами, а также надгробных

памятников. В 1845 году на заводе было организовано производство

садово-парковой мебели и декоративных предметов интерьера — ажурных тарелок и

подсвечников. В это же время появляются первые образцы скульптуры малых форм —

как правило небольших фигурок, укреплённых на пресс-папье. В 1850—1860-е годы

количество художественных изделий и их доля в ассортименте каслинского завода

неуклонно увеличивается. Качество изделий резко возросло после перевода в конце

1850-х годов с Кушвинского завода опытных чеканщиков и формовщиков. Качество

отливок каслинского завода не уступало уже в это время аналогичным изделиям из

бронзы, что заслуженно отмечалось золотыми медалями Всероссийских, а

впоследствии и Всемирных выставок.

В

1900 году в Каслях создают чугунный павильон для Всемирной парижской выставки.

Выполненный по проекту архитектора Е. Е. Баумгартена, павильон представлял

собой ажурную чугунную комнату, в которой были выставлены около 1,5 тысяч

лучших образцов «кабинетных» вещей каслинского литья — скульптура, подсвечники,

ажурные вазы и тарелки, шкатулки, письменные приборы. Эти изделия были

удостоены золотой медали и «Гран-при» выставки. В настоящее время чугунный

павильон хранится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, где

собрана самая большая в России коллекция каслинского литья.

В

1914 году, в связи с переходом завода на выпуск военной продукции, литьё художественных

изделий в Каслях прекращается.

Возрождение художественного

литья

В

начале 1920-х годов, после долгого перерыва, в Каслях были созданы первые художественные

отливки — мемориальные доски с портретами К. Маркса, К. Либкнехта, А.

Луначарского и др. революционеров. В 1922 году в городе Касли был установлен памятник

героям революции, отлитый на заводе. Важная роль в возрождении художественного

литья принадлежит скульптору К. А. Клодту, внуку П. К. Клодта. Он вновь открыл

заводскую школу, в которую принимались дети рабочих, при его непосредственном

участии были сделаны отливки бюста В. И. Ленина и ряд декоративно-прикладных

произведений. Только в 1934 году на заводе организуется регулярный выпуск

художественного литья. В первую очередь это мелкая пластика и барельефы —

произведения революционной тематики, созданные по моделям скульпторов Н.

Горского, Н. А. Андреева, Н. В. Томского, И. Рабиновича. В это же время

увеличивается выпуск архитектурного литья, которое было использовано при

строительстве набережных и мостов, в оформлении общественных зданий и

Московского метрополитена.

В

1941 году выпуск художественных изделий на заводе был прерван, но уже в 1944-м

восстановлен. Ассортимент каслинских изделий в эти годы расширяется темой Отечественной

войны. В 1950—1970-е годы на каслинском заводе работают известные скульпторы П.

А. Баландин, М. Г. Манизер, Е. А. Янсон-Манизер; на заводе появляется большая

группа скульпторов-заводчан — П. С. Аникин, А. В. Чиркин, А. С. Гилев, В. П. Игнатьев

и др., чьи произведения органично вошли в традиционное русло каслинского литья.

В конце 1980-х годах ассортимент каслинского завода включал 130 произведений,

среди которых работы, выполненные по моделям XIX века и современных

скульпторов.

Камнерезы и ювелиры.

По

красоте,

По

скрытой силе

Мне

не с чем мой Урал сравнить..."

Эти

стихи написала Людмила Константиновна Татьяничева. Она много лет жила в

Челябинске. Очень любила Урал и посвятила ему немало лирических строк. "Я

без Урала не могу", - говорила она. Горы с причудливыми вершинами в

синеватой дымке! Одна из них высокая, неприступная. Только орлы да соколы вьют

здесь свои гнезда, поэтому и название у нее - Соколиная. А Ильменские горы

совсем на горы не похожи, скорее холмы, поросшие лесом. Но в народе их называют

горами самоцветными, потому что в их подземных кладовых очень много камней

разных спрятано, всех цветов радуги.

Посмотрите

на эти камни: один из них розовый, как будто шиповник уронил на него лепесток

со своего цветка, другой синий, словно уральское небо отразилось в нем своей

лазурью. Оттого и названия у них - родонит и лазурит. А вот еще необычные камни.

Просто

не верится, что эти картины создала уральская природа. Словно перышко жар-птица

уронила на них и украсила разными узорами и оттенками. Это знаменитая уральская

яшма. Очень твердый и красивый поделочный камень. Посмотрите, какие прекрасные

вазы украшают залы музея Эрмитаж в городе Санкт-Петербурге. Почти два столетия

прошло с тех пор, как сделали их мастера камнерезы. Но не стареет их красота,

не блекнут краски.

Малахит

Малахит

считается "русским камнем". Слава его началась с 1635 г . в связи с открытием

уральских малахитовых рудников.

Малахит является одним из самых ценных поделочных

камней с хорошими декоративными качествами, к тому же это довольно редкий

камень.

Уральский малахит открыт в середине 17 века,

уникальные глыбы высококачественного малахита доходили весом до нескольких

тонн, рекордная глыба - 250 т (Меднорудянское месторождение). Именно из этого

сырья были изготовлены крупные изделия для украшения дворцовых интерьеров:

вазы, столы, торшеры, камины, облицованы стены и колонны Эрмитажа,

Исаакиевского собора, залов московского Кремля, за рубежом - Версальского

дворца.

Родонит

Многие специалисты по цветному камню считают, что

родонит входит в тройку самых известных и "величественных камней

Урала", наряду с малахитом и яшмой, который, в великолепных дворцовых

изделиях (вазы, торшеры,столешницы, камины) прославил Россию во всем мире.

Знаменитая овальная чаша высотой 88см и длинной 185 см была высечена на

Екатеренбургской гранильной фабрике, еще больше впечатляет гиганский саркофаг в

императорской усыпальнице в Петропавловской крепости Петербурга, он был высечен

из монолитной глыбы уральского родонита весом в 47 тонн! Таких монументальных

изделий из цельного блока камня не делали больше нигде в мире.

Яшма

Уральские яшмы издавна привлекали к себе

пристальное внимание. Еще Петр I отправлял на Урал рудознатцев для сбора яшмы

для пополнения Кунсткамеры и для Петергофской гранильной фабрики.

Описывая, в первой половине 20 века уральскую яшму,

академик Ферсман отметил, что "…среди других поделочных камней Урала

особое место надо отвести яшме, так как на ее обработке родилось и окрепло наше

камнерезное дело. Русская (уральская) яшма заняла первое место во всем мире по

грандиозности и великолепию изделий и по бесконечному разнообразию тонов и

рисунков".

Только одному твердому поделочному камню досталась

такая долгая и прочная слава, как яшме. Именно яшма стала неким символом,

визитной карточкой Южного Урала, если у уральского малахита, родонита были

периоды огромнейшей популярности и времена почти полного забвения, то наша яшма

является любимейшим материалом камнерезов уже три столетия.

Яшма – визитная

карточка Южного Урала, она является любимейшим материалом камнерезов уже триста

лет. Изделия из яшмы: кулоны, шкатулки, коробки, чаши, вазы.

Выступление на МО учителей

первой и второй образовательных программ

Тема: «Реализация национального регионального компонента

на уроках гуманитарного цикла в начальной школе»

Введение изучения краеведения в курс

предметов начальной школы является важным направлением в формировании

гражданственности младших школьников.

Изучение истории, культуры и природы

родного края имеет важное значение в процессе образования и воспитания учащихся

начальной школы.

Само слово «краеведение» состоит из

двух корней: «край-» и «-вед». Слово «край» имеет несколько значений, это и

страна, и местность, и область, слово «ведать» обозначает «знать, иметь

сведения, весть, знание о чем-либо».

Следовательно, краеведение – это

знание своего края, местности, области. Маленький ребенок по природе своей

любознателен и очень важно с самого раннего возраста прививать ему интерес к

изучению родного края, интерес к исследовательской деятельности.

Изучение краеведения имеет большое

воспитательное значение. Воспитывая любовь к родному краю, мы воспитываем

чувство гордости и патриотизма не только к малой родине, но и к России, ее

историческому прошлому, культурному наследию, к народу нашей многонациональной

страны, частью которой является Уральский край.

Уральская земля богата и уникальна.

Разнообразны подземные кладовые Урала. Но главную его гордость составляют люди

труда, которые приносят славу всей стране и родному краю. Издавна славился Урал

умелыми руками и изобретательностью ремесленников. Их изделия были известны

далеко за пределами России. Поэтому темой очередной недели краеведения стала «Радуга

ремесел». В течение недели дети посетили различные выставки, связанные с

изучением ремесел, съездили в город Кыштым, подготовили рефераты о подземных

богатствах уральской земли, подготовили выступления для заключительного

концерта.

Все мероприятия показали высокую

степень заинтересованности, как учащихся, так и педагогов школы, выявили

высокий творческий потенциал всех участников недели краеведения.

Следовательно, проведение недели

краеведения должно стать традиционным мероприятием в начальной школе. Элементы

НРК можно использовать на уроках гуманитарного цикла в различных формах.

Составила

Бойко Т.В.

Руководитель

МО: _________

Распопова

Г.П.

Формы

реализации национального регионального компонента

на уроках

гуманитарного цикла в начальной школе

Реализация НРК является частью уроков

литературного чтения, русского языка, окружающего мира, труда и

изобразительного искусства. При проведении уроков можно использовать различные

задания при работе с краеведческими материалами, они могут носить как

обучающий, так и творческий характер.

На уроках литературного чтения

учащиеся знакомятся с творчеством уральских писателей П.П. Бажова, Л.

Татьяничевой, Л. Преображенской, А.Б. Горской, Н.В. Пикулевой и др. Дети знакомятся

с биографиями писателей и поэтов, читают стихи и сказки, выполняют различные

задания.

1. 1.

На уроках литературного чтения учащимся можно предложить следующие

задания:

·

Прочти

и перескажи текст, ответь на вопросы по тексту;

·

Дай

характеристику героям произведения, не используя слова: хороший, плохой, добрый,

злой;

·

Посчитай

предложения в тексте, найди самое длинное и самое короткое предложение;

·

Найди

в тесте предложения различные по интонации и по цели высказывания, прочитай

текст выразительно;

·

Прочти

текст, составь вопросы по тексту, задай товарищам;

·

Прочти

выразительно и выучи стихотворение;

·

Нарисуй

словесную картину, портрет;

·

Прочти

текст с различной интонацией;

·

Назови

поэтические приемы, которые использовал автор в произведении;

·

Выскажи

собственное мнение о прочитанном;

·

Самостоятельно

подготовь сообщение о биографии автора произведения.

Реализацию НРК на уроках русского

языка можно связать с изучением грамматических понятий, как на новом материале,

так и при повторении.

2. На уроках русского языка учащимся

можно предложить следующие задания:

· Работа с деформированным текстом;

· Списывание текста с грамматическим

заданием;

· Разбор предложения;

· Выпиши из текста только имена

существительные; только имена прилагательные, только глаголы;

· Выпиши из текста пять слов, составь с

ними пять предложений, объединенных одной темой;

· Запиши текст под диктовку;

· Найди слова с орфограммами: с

безударными гласными, с парными согласными, с шипящими;

· Дополни предложения именами

прилагательными;

· Разбей текст на предложения;

· Запиши текст по памяти;

· Выпиши имена собственные, вспомни

правило, продолжи ряд.

На уроках окружающего мира краеведческий материал помогает

уточнить и пополнить сведения учащихся о природе родного края, вызывает стойкий

интерес к его изучению.

3. На уроках окружающего мира учащимся можно предложить следующие задания:

· Выполни тест;

· Разгадай кроссворд на тему …;

· Соедини линиями рисунок и текст;

· Опиши объект (животное, растение, водоем) по плану;

· Подготовь сообщение о животных, растениях из Красной книги Челябинской области;

· Работа с деформированным текстом;

· Отгадай загадки;

· Прочитай выразительно стихотворение о природе;

· Составь текст по картине;

· Составь схему, зарисуй явление.

4. На уроках изобразительного искусства учащимся можно предложить следующие задания:

· Подготовь сообщение о декоративно-прикладном творчестве народов Урала;

· Прочитай выразительно стихотворение о природе;

· Прочти текст, составь вопросы по тексту, задай товарищам;

· Нарисуй уральский пейзаж: озеро, горы, реку;

· Прочитай текст из истории Уральского края, перескажи, ответь на вопросы;

· Опиши картину природы или явление природы.

4. На уроках труда учащимся можно предложить следующие задания:

· Выполни макет крепости;

· Прочитай текст из истории Уральского края, перескажи, ответь на вопросы;

· Прочитай выразительно стихотворение;

· Вылепи животных уральского края;

· Выполни гравюру на фольге;

· Изготовьте героев бажовских сказок.

3. На уроках окружающего мира учащимся можно предложить следующие задания:

· Выполни тест;

· Разгадай кроссворд на тему …;

· Соедини линиями рисунок и текст;

· Опиши объект (животное, растение, водоем) по плану;

· Подготовь сообщение о животных, растениях из Красной книги Челябинской области;

· Работа с деформированным текстом;

· Отгадай загадки;

· Прочитай выразительно стихотворение о природе;

· Составь текст по картине;

· Составь схему, зарисуй явление.

4. На уроках изобразительного искусства учащимся можно предложить следующие задания:

· Подготовь сообщение о декоративно-прикладном творчестве народов Урала;

· Прочитай выразительно стихотворение о природе;

· Прочти текст, составь вопросы по тексту, задай товарищам;

· Нарисуй уральский пейзаж: озеро, горы, реку;

· Прочитай текст из истории Уральского края, перескажи, ответь на вопросы;

· Опиши картину природы или явление природы.

4. На уроках труда учащимся можно предложить следующие задания:

· Выполни макет крепости;

· Прочитай текст из истории Уральского края, перескажи, ответь на вопросы;

· Прочитай выразительно стихотворение;

· Вылепи животных уральского края;

· Выполни гравюру на фольге;

· Изготовьте героев бажовских сказок.

Составила Т.В. Бойко.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.